2023年2月、福島県医師会にお招きいただき、専門医共通講習会の講師を務めました。講演タイトルは、「医療安全(弁護士が見た医事紛争のリアル)」。

医療訴訟は、ニュースやテレビなどで連日センセーショナルに報道されていますが、これらは裁判の一面を切り取ったものであり、現実の裁判の姿を正しく伝えているものではありません。

講演では、裁判所の統計をもとに医療訴訟の現実をお話しし、実際に裁判となっている生の事件を取り上げ、裁判官になったつもりで現実の裁判を追体験してもらいました。

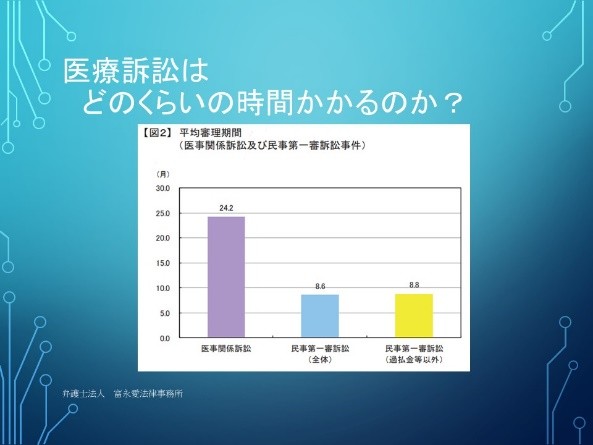

裁判所の統計からみた現実の医療裁判

最高裁は毎年、医療訴訟の統計データを公開しており、誰でもホームページ上でみることができます。

そのため、毎年何件の訴訟が提起され、どのくらい時間がかかるのか、など医療訴訟の一般的な知識は簡単に知ることができます。しかし、実際のところは話し合いによる示談での解決の方が、圧倒的に多いのです。そのため、医事紛争において、実際に医療訴訟を経験したことのある医師や医療従事者は少なく、医療訴訟の現実を知る機会はほとんどないため、具体的にイメージすることは難しいのです。

AEDの設置義務をめぐる裁判

医療裁判では、医療の知識を持たない裁判官が、原告、被告双方の主張や問題点を理解できないまま判断せざるを得ない医療裁判の限界を知ってもらえたらと、当方が実際に担当し控訴中であった事件を題材にお話ししました。

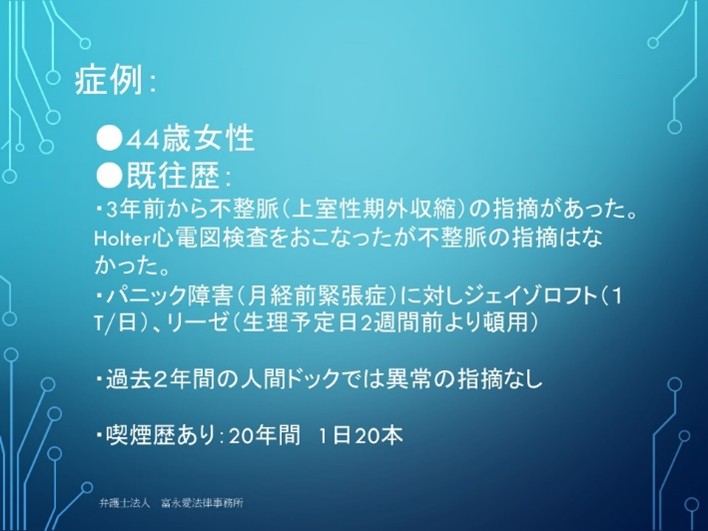

症例

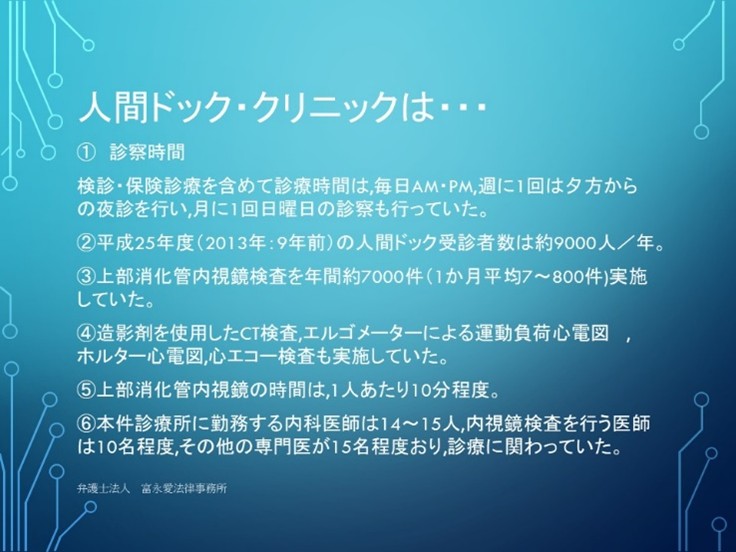

2013年、人間ドックの受診者数が年間9000人もいる駅前の人間ドッククリニックで、胃カメラの検査を受けた40代女性が突然痙攣を起こしました。胃カメラは中止され、一旦痙攣は収まりましたが、休む部屋を準備している間に2度目の痙攣が起こりました。痙攣後に呼吸もなく、心拍も確認できなくなったため、胃カメラを行っていた医師はAEDを持ってくるよう指示をしましたが、クリニックにAEDはありませんでした。技師は、駅前商業施設内のAEDを探し、駅併設のホテル内にあったAEDを持ってクリニックに戻り患者に装着できたのは、2回目の痙攣から14分後でした。

その後、患者は救命はできたものの低酸素脳症により寝たきりの状態となってしまいました。

Q.このクリニックにAEDの設置は必要だったか?

当方が話を聞いてまわった医師たちは10人以上(循環器内科、腎臓内科、外科、麻酔科、救急科など)。いずれのドクターも造影剤を使用したCT検査、エルゴメーター運動負荷心電図を実施しているクリニックなのだから、アナフィラキシーや不整脈、心不全などのリスクを考慮し、AEDどころか除細動器を設置しておくべきたった、という意見で一致していました。10年前でも、AEDはいらないと回答したドクターは一人もいませんでした。

Q.AED設置について「法律上の義務」はあるのか

日本には、この事件当時も現在も、AEDの設置を義務付ける法律はありません。

横浜市、茨城県、千葉県などでAEDの設置を義務付ける条例がありますが、罰則はありません。AED設置について医師会は、歯科医師会よりも消極的で、開業している医師会員にAED設置を勧めてきませんでした。

Q.AEDの設置基準についてガイドラインはある?

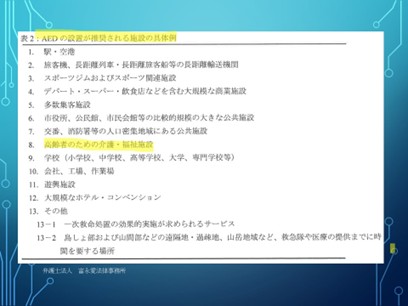

事故と同じ2013年に、一般財団法人日本救急医療財団が「AEDの適正配置に関するガイドライン」を作成しています。このガイドラインは、ヨーロッパやアメリカのガイドラインを参考に、心停止の発生頻度が高いところにAEDを設置するべきだとして、医療機関(病院やクリニック)だけでなく高齢者のための介護・福祉施設、駅、スポーツジム、デパート、学校、役所、ホテルなどを「設置を推奨する場所」として挙げています。

意見が分かれた鑑定

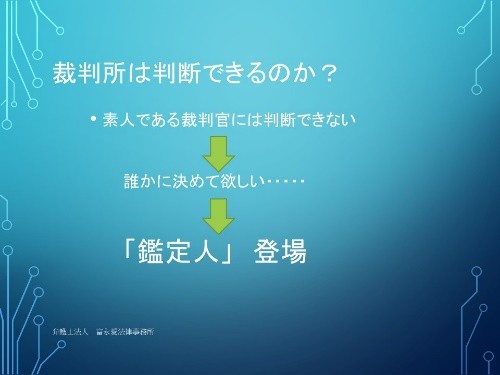

原告、被告から出されたAED設置義務についての専門家の意見書は、「設置義務があった」・「義務があったとは言えない」と見解が二分しており、医療の素人である裁判官はどちらが正しいのか判断できませんでした。そのため、「鑑定人」が選任されました。

しかし、選任された2人の鑑定人の意見も、「AEDを設置すべきだった」、「設置する義務があったとまでは言えない」と1対1で評価が割れる結果となりました。そして、再び裁判官は混乱してしまうこととなりました。結果的に、第一審の地方裁判所の判決では、AEDの設置義務は認められなかったため、依頼者と相談して控訴することにしました。

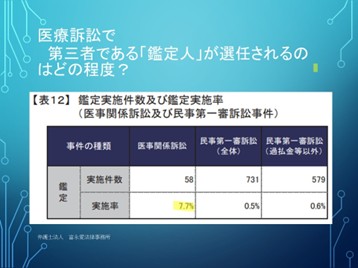

医療訴訟では、その他の民事事件と比べて「鑑定」の実施率が10倍以上と高く、裁判官に医療の知識がなく判断ができないことが、実施率が高い理由の一つだと考えられます。

参加した医師たちの意見は…

当方は、医師として、9000人もの来院者がいて、総合病院より胃カメラの実施件数が多く、造影CTや運動負荷心電図を行うような施設には、当然最低でもAEDを設置しておくか、駅にある1分で撮りに行けるAEDの場所を確認しておくぐらいは出来たはずだ、と主張しました。

さらにこのケースでAEDを設置していなかったことについてのドクターの意見は、当然AEDを設置すべきという意見ばかりだったので、講演に参加したドクターたちにも匿名のアンケート形式でお答えいただきました。ドクターたちには「医学知識を持った裁判官」になったつもりでお答えくださいとお伝えしました。

その結果アンケートでは、9割以上の医師がAEDを設置するべきだったと回答し、その理由として最も多かったのが、造影CTやエルゴメーターによる運動負荷心電図を実施しているような施設なのだから当然だ、というコメントがほとんどでした。

裁判官に医療の知識があれば同じ判決になったのでしょうか?

この講演後、そのアンケート結果も裁判所に提出しました。

しかし結果は、当時AEDを設置すべき義務はないとの判決。

ドクターの9割が「当たり前」と考えているにもかかわらず、裁判官は人間ドッククリニックにAEDはいらないと判断したのです。

講演では、「医学知識を持った裁判官」としてドクターに評価してもらうことで、医学知識を持たない裁判官の限界を知り、日本の裁判制度全体の問題に目を向けるきっかけになればと思いました。

アンケートにお答えいただいたドクターが、裁判所の判断を見たら驚愕されると思います。まだ、こんな判決しか下せないのが日本の医療訴訟の現実です。